Introduction : Charles Baudelaire et la presse

Charles Baudelaire, poète célèbre du XIXe siècle, a débuté dans le monde littéraire comme l’ont fait beaucoup d’écrivains de cette époque : en collaborant aux journaux. Son premier texte de presse, une chanson satirique publiée anonymement, est apparu en 1841. Il n’avait que dix-neuf ans. Ce texte a marqué le début d’une carrière dans la presse qui a continué jusqu’à sa mort prématurée en 1867. Pendant ces années, Baudelaire a écrit une variété d’articles publiés dans la presse, dont des critiques d’art, des articles satiriques et humoristiques, des traductions littéraires, et — bien entendu — des poèmes. Mais il n’était jamais lié à un seul périodique. Sa place dans la presse, bien que persistante, était toujours éphémère.

Pour Baudelaire, ses collaborations journalistiques étaient le résultat d’une obligation matérielle. En réalité, il détestait les journaux, les considérant comme une preuve de la dépravation humaine. Il écrit dans Mon cœur mis à nu :

Il est impossible [d’ouvrir] de parcourir une gazette quelconque, de n’importe quel jour ou quel mois ou quelle année, sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable … Je ne comprends pas qu’une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût.

Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, 1897

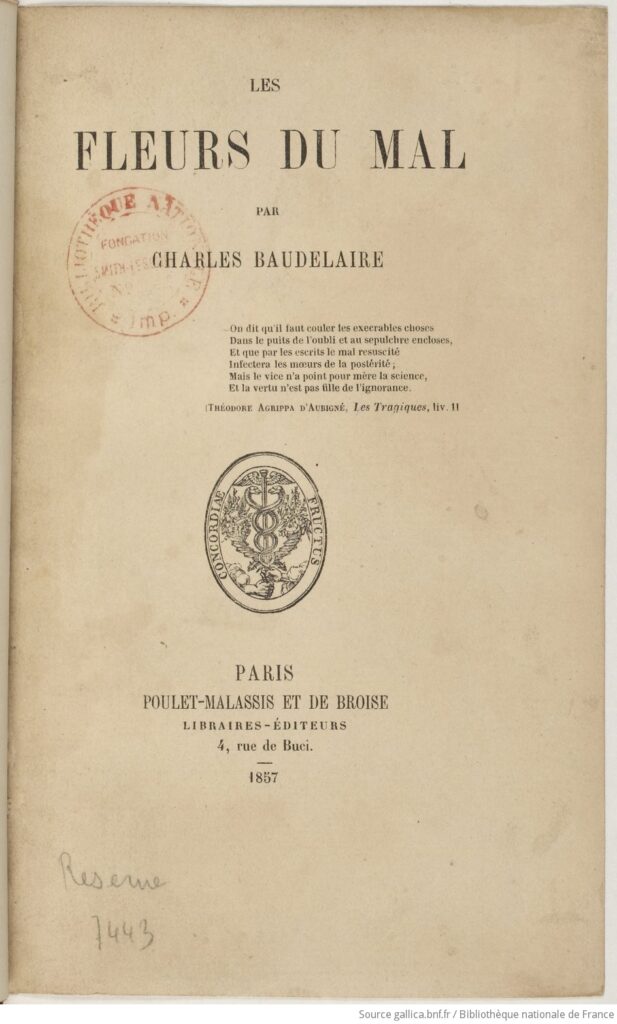

Sa répugnance pour la presse est évidente, mais ses textes y sont apparus quand même. Ce fait n’est pas une preuve d’une hypocrisie chez Baudelaire, mais plutôt de la place de la presse bien ancrée dans le monde littéraire du XIXe siècle. C’est une voie qu’il fallait suivre afin d’être écrivain pendant cette siècle, un moyen indispensable pour gagner sa vie en tant qu’écrivain et pour faire connaître ses publications littéraires. Il n’y avait pas de littérature sans la presse au XIXe siècle : les deux mondes étaient entremêlés. Regardons donc comment la presse a joué un rôle dans l’histoire de son recueil célèbre, Les Fleurs du mal.

Prépublications dans la presse

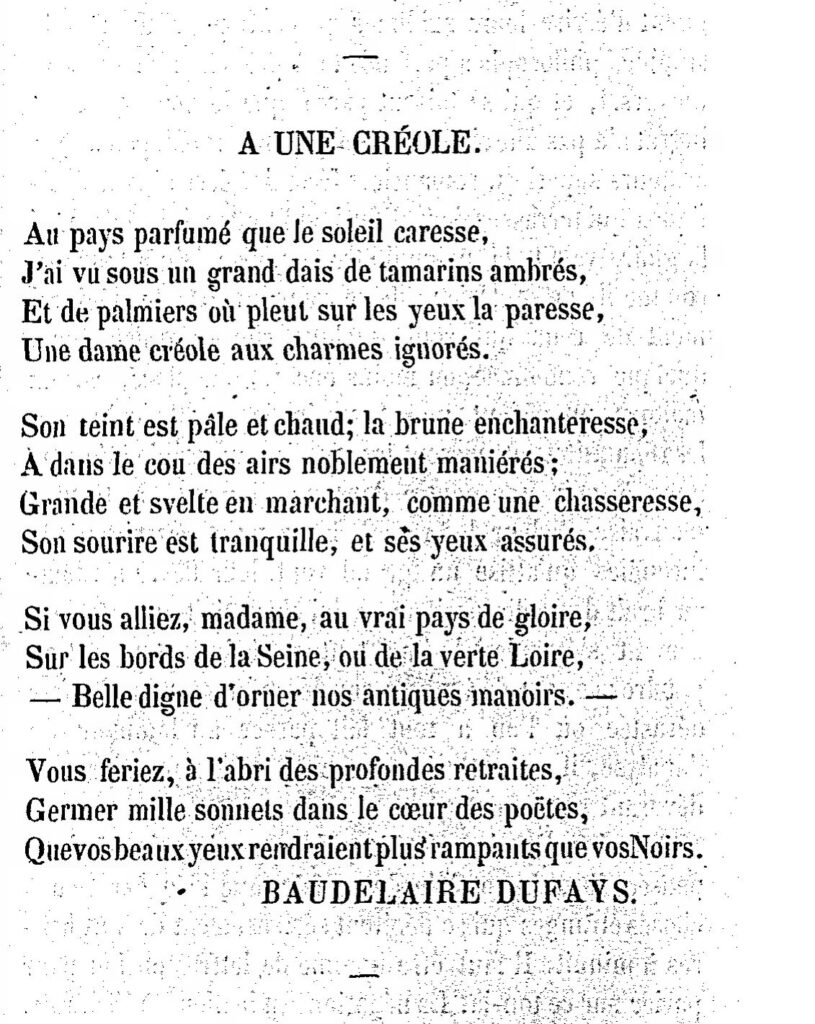

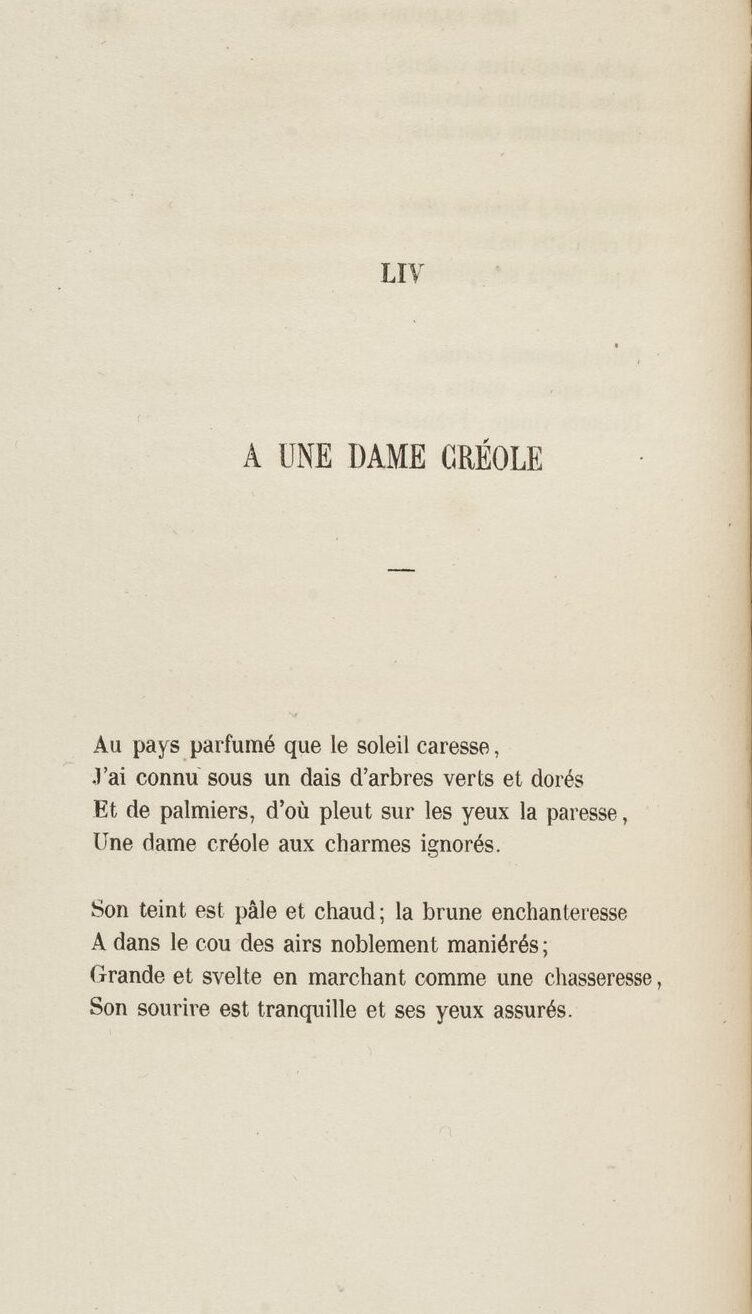

De 1845 jusqu’à la parution du recueil en 1857, Baudelaire a publié dans la presse des poèmes qui figurent plus tard dans Les Fleurs du mal. Plus de la moitié des poèmes de la première édition ont paru dans la presse avant sa publication. Le premier de ces poèmes, intitulé à l’origine « À une Créole », est apparu dans L’Artiste du 25 mai 1845 sous le pseudonyme de Baudelaire Dufaÿs.

C’est en 1851 qu’il a publié pour la première fois des poèmes en groupe dans le feuilleton du Messager de l’Assemblée du 9 avril. Cette collection de onze poèmes sous le titre Les Limbes marque le début de la formation des Fleurs du mal.

Le 1er avril 1855, dix-huit nouveaux poèmes de Baudelaire ont été publiés dans la Revue des deux mondes, ce qui marque la première apparition des poèmes sous le titre Les Fleurs du mal. Les semaines avant la sortie du recueil, Baudelaire a continué de publier ses poèmes dans plusieurs journaux dont la Revue de Paris, L’Artiste, et le Journal d’Alençon. De cette manière, il pouvait attirer un public prêt à acheter le recueil quand il est enfin apparu le 25 juin 1857.

Même avant que Les Fleurs du mal ne soient un recueil terminé, la presse était déjà très impliquée dans son histoire. Les pages des journaux accueillaient les poèmes avant leur placement permanent dans le recueil, et leur premier public était les lecteurs de la presse. Une fois le recueil sorti, cette histoire croisée a continué.

Critiques des Fleurs du mal

Premières impressions

N’ayant qu’un livre de critiques d’art sorti par Baudelaire jusqu’à ce moment-là, le public attendait longtemps de recevoir enfin un recueil publié par le poète. Or, il va sans dire qu’un recueil si attendu ferait du bruit dans la presse. Suite à la publication des Fleurs du mal, des critiques mélangées du recueil sont donc apparues dans des périodiques prêtes à exprimer leurs opinions de la poésie imagée et choquante de Baudelaire — et du poète lui-même. Les Fleurs du mal s’est avéré une œuvre provocante qui méritait de la discussion.

D’abord, revenons à la première sélection de poèmes publiée sous le titre Les Fleurs du mal dans la Revue de Paris en 1855. Cette sélection était pour les critiques la première opportunité d’examiner ce que le poète offrait au monde littéraire quelques années plus tard.

La première critique des Fleurs du mal a été publiée dans L’Athenaeum français du 24 juin 1855. Le critique littéraire Hippolyte Babou a dédié une partie de son « Courrier de Paris » à examiner ces poèmes et à considérer comment le recueil serait reçu une fois publié. Dans sa critique, il reconnaît déjà l’aspect clivant des Fleurs du mal et avoue que ces poèmes ne plairait pas à beaucoup de lecteurs, les opposant aux « poésies honnêtes et coulantes ». Néanmoins, cela ne l’empêche pas de reconnaître le talent que possédait Baudelaire en tant que poète. C’est une critique équilibrée. Quant aux autres critiques à venir, Babou se permet de prédire :

Quand M. Baudelaire publiera son volume, on lui adressera, j’en suis certain, plus de critiques que d’éloges.

Hippolyte Babou, L’Athenaeum français, 1855

Son hypothèse semblait se réaliser quand une autre critique est publiée dans le feuilleton du Figaro du 4 novembre 1855. Dans cette critique, Louis Goudall écrit dans la « Revue littéraire » pour réfuter la génie prétendue de Baudelaire, sans hésiter à employer un ton sarcastique et cinglant. Il critique le style de Baudelaire, qui est, selon lui, à la fois trop prémédité et trop abstrait, ce qui rend sa poésie incohérente. Par rapport au contenu, il n’exprime que dégoût pour « cette poésie scrofuleuse, écœurante » ou bien « cette poésie de charnier et d’abattoir ». Pour Goudall, la poésie de Baudelaire est plutôt « son vomissement ». Les thèmes controversés que traitent Baudelaire dans cette sélection des Fleurs du mal étaient déjà trop choquants pour digérer. Mais Goudall ne se satisfait pas de critiquer les poèmes et il décide d’attaquer le caractère du poète :

L’homme de M. Baudelaire … s’enfonce résolument dans le mal, creuse sa fosse de ses propres mains, et s’y couche tout vivant à côté de cadavres en putréfaction.

Louis Goudall, Le Figaro, 1855

La prise de position forte de Goudall sur Les Fleurs du mal, bien avant sa publication, refléterait celle de beaucoup de lecteurs et critiques une fois le recueil sorti. Pourtant, il avait tort de dire dans sa critique que cette collection de 1855 a brisé « en mille pièces » la réputation de Baudelaire et qu’il ne serait plus le sujet de discussion de la poésie contemporaine. Au contraire, la publication du recueil en 1857 a généré encore une discussion littéraire animée et un scandale moral brûlant.

Reproches et éloges

Lors de la parution des Fleurs du mal, des critiques littéraires ont pris encore la plume pour s’exprimer au sujet de cette œuvre complexe. Quelques critiques, comme Jules Renoult de la Revue de l’Académie de Toulouse, évoquent les idées de Goudall en rabaissant « cette poésie d’égout et de charnier ». Mais toutes les critiques des Fleurs du mal n’étaient pas remplies de propos sévères : malgré le caractère scandaleux du contenu des poèmes, plusieurs journalistes ont reconnu la valeur littéraire des Fleurs du mal et le talent exceptionnel du poète.

À titre d’exemple, considérons la critique réfléchie de Charles Asselineau qui est apparu dans la Revue française. Alors qu’il ne nie pas les défauts de Baudelaire, il déclare qu’il préfère s’occuper de ce qu’il trouve bien fait dans le recueil. Il s’agit donc plutôt des éloges de Baudelaire. Fondant sa discussion sur des réflexions au sujet de la place de l’art dans la société et des tendances de la poésie contemporaine, Asselineau affirme que Baudelaire a montré avec Les Fleurs du mal qu’il a compris les « conditions nouvelles de la poésie ». Il loue surtout le poète pour sa faculté de donner vie aux pensées abstraites et aux sensations éphémères avec son style riche et ses images vivantes.

Sa poésie, concise et brillante, s’impose à l’esprit comme une image forte et logique. Soit qu’il évoque le souvenir, soit qu’il fleurisse le rêve, soit qu’il tire des misères et des vices du temps un idéal terrible, impitoyable, toujours la magie est complète, toujours l’image abondante et riche se poursuit rigoureusement dans ses termes.

Charles Asselineau, Revue française, 1857

D’autres journalistes abordent leurs critiques avec une position plus complexe. Ils mettent aussi en lumière les thèmes affreux du recueil, mais pour les apprécier au lieu de les condamner. Par exemple, Anatole Claveau du Courrier franco-italien utilise aussi le mot « charnier » pour décrire le recueil, mais cette fois d’une manière élogieuse :

C’est une sorte de réalisme merveilleux où la boue, le sang, le vice, le fumier, mélangent agréablement leurs odeurs : c’est un charnier.

Anatole Claveau, Courrier franco-italien, 1857

Les choix scandaleux de Baudelaire ont donc pour quelques critiques une énorme valeur littéraire et sont pour d’autres d’un dégoût énorme. Voilà ce qui fait une œuvre controversée. C’est peut-être Édouard Thierry qui explique mieux, dans Le Moniteur universel, cette réponse divisée :

Le feuilleton parle pour tout le monde. Un livre comme Les Fleurs du mal ne s’adresse pas à tous ceux qui lisent le feuilleton.

Édouard Thierry, Le Moniteur universel, 1857

Le Figaro : des critiques virulentes

Au contraire, un journal qui n’était jamais divisé par rapport aux Fleurs du mal est Le Figaro, et c’est ce journal qui avait le rôle principal en l’explosion du scandale autour du livre. Deux ans après la première critique des Fleurs du mal dans ce périodique, le journaliste Gustave Bourdin a pris la plume pour critiquer le recueil, cette fois à la une. Pour décrire sa réaction du recueil tant attendu, il emploie la métaphore d’un repas servi trop tard, pour lequel on n’a plus le goût. Il est donc ce motif de dégoût qui revient encore dans cette critique dure écrite dans un langage virulent.

L’odieux y coudoie l’ignoble ; — le repoussant s’y allie à l’infect.

Gustave Bourdin, Le Figaro, 1857

Bourdin critique non seulement le style et le contenu des Fleurs du mal, mais aussi les compétences et le caractère de Baudelaire, doutant même de l’état mental de l’auteur. Il affirme que « rien ne peut justifier » sa décision d’avoir écrit et publié de « semblables monstruosités ». Notamment, pour illustrer ces « monstruosités », il cite quatre poèmes du recueil qui seraient censurés peu après.

Une semaine plus tard, Les Fleurs du mal figure toujours dans Le Figaro, étant un des sujets de la série « Semaine littéraire » de Jules Habans. Cette critique, également virulente, emploie le même champ lexical, décrivant les poèmes comme des « horreurs de charnier » qui causent « la nausée ». Cette deuxième critique a poussé le scandale déjà attisé par Le Figaro. C’était en définitive ce journal qui était coupable d’avoir attiré l’attention du ministère public, ce qui a provoqué des poursuites judiciaires contre Baudelaire pour Les Fleurs du mal.

Le procès des Fleurs du mal

Le 4 août 1857, des journaux commencent à rapporter des détails sur le procès judiciaire de Baudelaire pour son recueil. Il est à noter que Gustave Flaubert a aussi été poursuivi pour son livre Madame Bovary six mois auparavant. Le 21 août 1857, la presse a annoncé que Baudelaire avait été condamné pour « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs » et a donné les termes de sa condamnation. La censure — une force également menaçante dans la presse et dans le monde littéraire — a vaincu, et six poèmes ont dû être supprimés du recueil. La couverture du procès a fait que Les Fleurs du mal ont continué à être sujet de journalisme après sa publication. La presse faisait toujours partie de son histoire.

Dans une lettre à son éditeur, Baudelaire exprime sa frustration face aux poursuites :

Voilà ce que c’est que d’envoyer des exemplaires au Figaro !!! Voilà ce que c’est de ne pas vouloir lancer sérieusement un livre.

Charles Baudelaire, lettre à Auguste Poulet-Malassis, 1857

La presse lui a donné encore raison d’être la cible de sa haine. Malgré tout, il a continué à collaborer aux journaux, y compris Le Figaro, jusqu’à sa mort en 1867.

Conclusion

Des premières étapes de son développement jusqu’au procès judiciaire qui avait pour conséquence sa censure partielle, la presse a joué un rôle indispensable dans l’histoire des Fleurs du mal. Ce rapport est un reflet de la relation entre la carrière poétique et la carrière journalistique de Baudelaire — deux mondes intimement entremêlés. Si Baudelaire n’avait que dégoût pour la presse, la presse était également prête à exprimer son dégoût pour lui et son œuvre. Mais leur collaboration demeurait, alimentée par une nécessité mutuelle et exigée par la domination incomparable de la presse au XIXe siècle.

Sources

- Le blog de Gallica, « Baudelaire et la presse (1/2) », Laurent Arzel, 2021

- Le blog de Gallica, « Baudelaire et la presse (2/2) », Laurent Arzel, 2022

- La civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Dominique Kalifa et al., 2011

- Lettres 1841-1866, Charles Baudelaire, 1907

- Ministère de la Justice, « “Les Fleurs du mal” ou l’outrage à la morale publique », 2020

- RetroNews, « Baudelaire, un poète au Figaro », Pierre Ancery, 2016

- RetroNews, « Charles Baudelaire, journaliste malgré lui », Jean-Clément Martin-Borella, 2024

- RetroNews, « Le procès des Fleurs du Mal en 1857 », Isabelle Chalier, 2018