Le Traitement des Femmes Désobéissantes et Malades Mentales

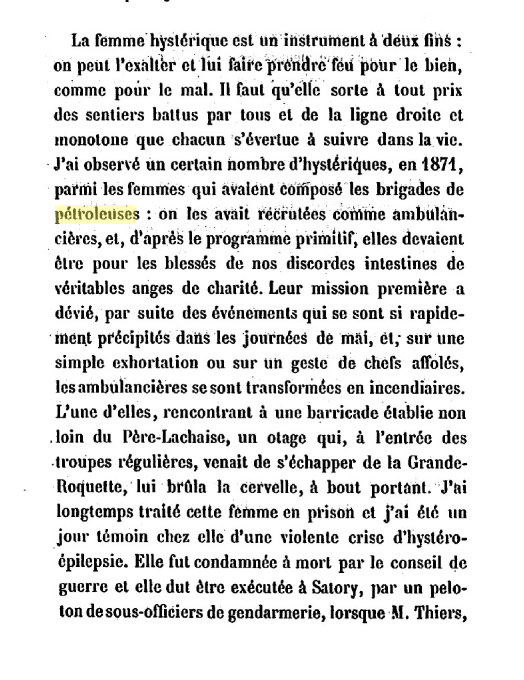

Le développement de la folie féminine est lié au rôle des femmes dans la révolution française et la commune. Pendant l’instabilité de la Révolution française, les femmes sont devenues plus visibles dans les sphères politiques et sociales, créant des clubs de femmes et participant activement à la révolution. La pétroleuse est une descendante de ces figures révolutionnaires, devenant une allégorie des femmes désobéissantes et dangereuses pendant la Commune (1871). Les hystériques, de Legrand Du Saulle, est une chronique de la Commune, où les ambulancières ont été contaminées par la folie de la révolte et sont devenues des incendiaires. Après des décennies d’instabilité politique, la bourgeoisie, le gouvernement conservateur et les monarchistes s’opposent à la poursuite de la révolution. La Commune est une menace pour l’ordre social. Afin de contrôler ces femmes hystériques, le code Napoléon de 1804 consolide la position d’infériorité des femmes dans la société, en donnant aux hommes l’autorité légale sur leurs femmes et leurs enfants, faisant d’eux des mineurs légaux. Les femmes célibataires vivaient en dehors des lois réelles et supposées de la société, défendues par les hommes, ce qui représentait une menace pour l’ordre social. Michel Foucault a publié son roman, Folie et Déraison : Histoire de la Folie à l’Âge Classique en 1961, en expliquant l’origine de l’idée de maladie mentale depuis le Moyen Âge. Il explique que le XVIIe siècle, l’âge de la raison, a été l’âge de l’enfermement des malades mentaux. La société chrétienne considérait que la moralité s’exprimait à travers le comportement et les capacités sociales d’une personne. Au 18e siècle, les asiles tentent de soigner les maladies mentales et, au 19e siècle, ils adoptent des politiques plus « humaines ».

La méthode Bertillon inventée en 1879

La révolution scientifique (1500-1700), associée à l’alphabétisation croissante, a contribué à rendre la pensée scientifique accessible au public. Au 19e siècle, le discours scientifique est représenté sous forme imprimée, accessible à tous, d’autant plus que la majorité est alphabétisée. D’un point de vue moderne, les pratiques médicales et psychiatriques décrites dans les livres et les nouvelles du 19e siècle sont de la pseudoscience. Pour l’individu du XIXe siècle, il s’agissait d’une pratique scientifique à laquelle tout le monde pouvait participer. Le flanneur, un promeneur ou un observateur, a été inventé au XIXe siècle. Le personnage était lié à la discrimination sociale des malades mentaux ou des criminels.

En 1879, l’officier de police Alphonse Bertillon invente un mode d’identification des criminels récidivistes par des mesures du visage et du corps. La phrénologie, bien connue à Paris dans les années 1800. Les médecins français “found the face the “magic mirror of the soul,” the image of God…. (Dr.) Lavater thought maximum knowledge of indelible, excessive passions would come from studying inmated of prisons or asylums” (Staum, pg. 4). Les médecins se rendent en masse dans les hôpitaux pour étudier la forme de la tête et déterminer les différences crâniennes ou phrénologiques qui témoignent d’une dégénérescence. Ces mesures sont comparées les unes aux autres afin d’identifier le type de criminel ou de malade mental. Alphonse Bertillon a inventé la photo d’identité en 1888, créant ainsi des archives de preuves physiques et photographiques. Sa technique a été utilisée dans le monde entier avant l’utilisation des empreintes digitales en criminologie au début du siècle. Dans les grandes villes du monde, des galeries des malfaiteurs ont été créées avec des portraits de criminels, demandant aux visiteurs d’aider à attraper les coupables.

L’Album Criminaliste

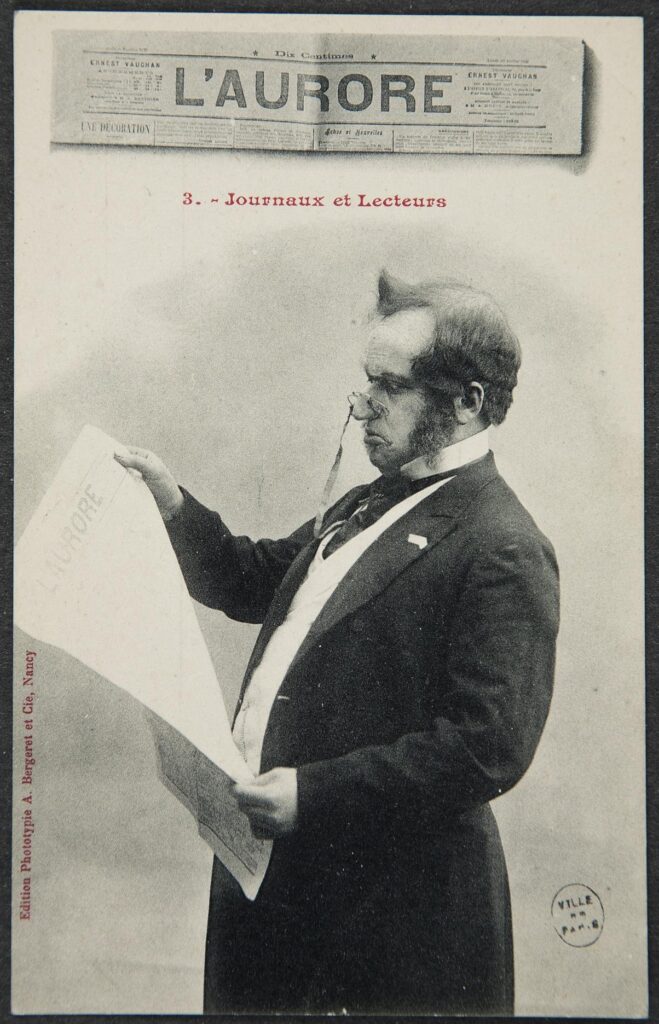

Le Petit Journal, 21 juin 1891

l’Hôpital Salpêtrière

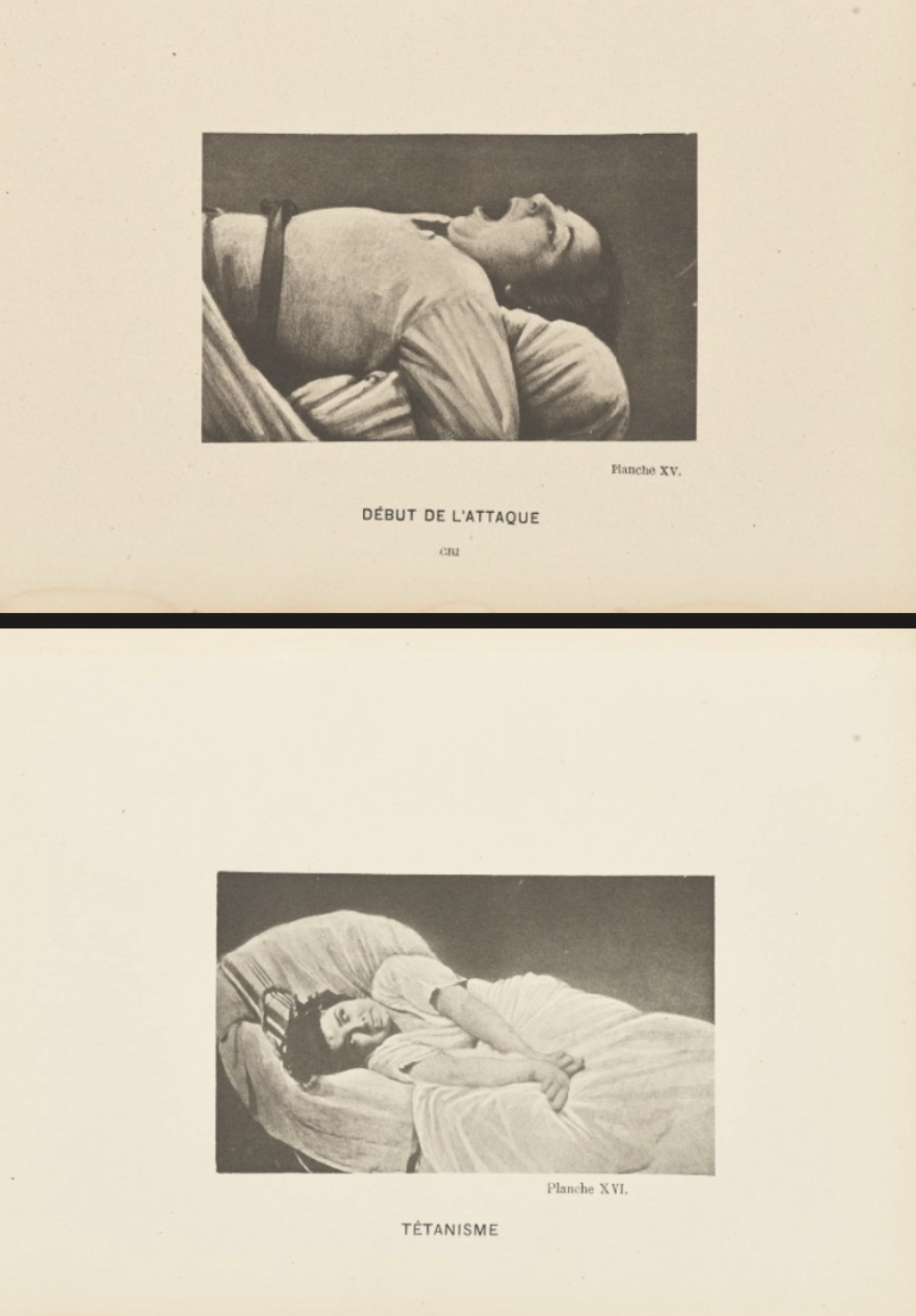

L’hôpital de la Salpêtrière a été fondé au XVIIe siècle à la suite de la création de l’hôpital général de Louis XIV. La salpêtrière est située dans le 13e arrondissement, au bord de la Seine, et est destinée à sortir les pauvres de la rue. 4 ans après son ouverture en 1656, la Salpêtrière accueillait 5300 patientes, dont 1500 en psychiatrie. Cet hôpital est devenu le lieu d’une pratique photographique particulière de représentation des aliénés. Bien qu’elles ne soient pas directement associées à la phrénologie, ces photographies obsédantes révèlent un intérêt pour la taxonomie des fous, de leur apparence à leur expérience physique lors des crises de folie (épilepsie).

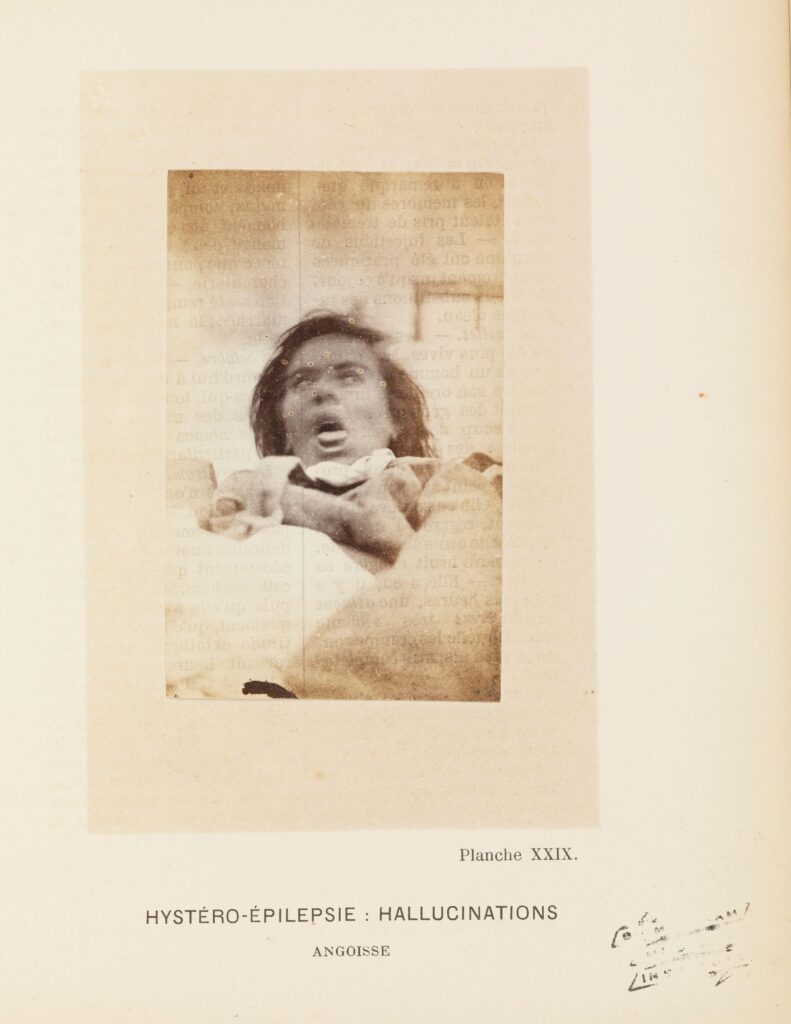

Les Photos de la Salpêtrière

Jean-Martin Charcot, de la Salpêtrière, était l’un des principaux chercheurs sur l’épilepsie et un promoteur de l’épilepsie hystérique. L’idée que l’épilepsie est une maladie neurologique s’est développée dans la seconde moitié du 19e siècle. Précédemment, on croyait que l’épilepsie était causée par le surnaturel. Les femmes épileptiques, en particulier, étaient caractérisées comme hystériques et maniaques, ce qui a entraîné une certaine confusion quant à savoir si l’épilepsie était un trouble mental ou un trouble neurologique. Ainsi, les épileptiques faisaient l’objet d’une stigmatisation sociale sévère. Charcot a jugé nécessaire de traiter les épileptiques dans des hôpitaux afin de les « protéger/éloigner » dans un environnement contrôlé.

Le Satanisme à la Salpêtrière

Le Figaro, 24 Avril 1891

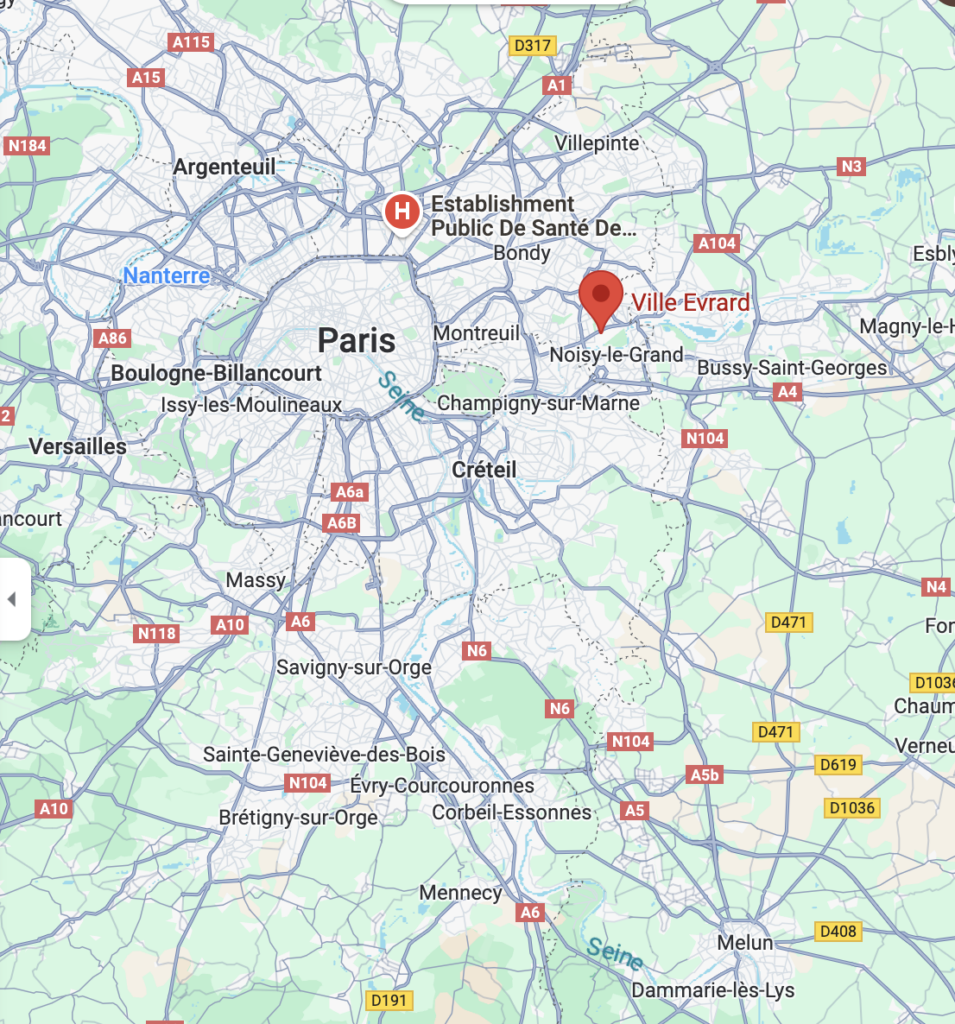

Exclusion vers les Périphéries; Ville Evrard

Le contrôle social des malades mentaux et des criminels est souligné par la création d’asiles de village comme celui d’Evrard, lieu d’internement de Camille Claudel entre 1914 et 15. Entre 1836 et 1856, les effectifs des malades ont augmenté de 50% avec la croissance de Paris. Depuis le psychologue Jean-Étienne-Dominique Esquirol, il y avait 8 asiles dedié aux aliénés en France en 1818, avec 5,153 patients en total. En 1899, ce nombre avait augmenté jusqu’au 64,000 en 1899. Avec la croissance de la population parisienne de la fin du siècle, dans les années 1890, la France comptait quatre asiles principaux : Ville Evrard, Villejuif, Sainte-Anne et Vaucluse. Les hôpitaux débordent de patients au moment de la guerre Franco-Prussienne et de la première guerre mondiale. Un manque de ressources et de connaissances sur les soins de santé mentale efficaces ont fait le taux de récidive à environ 20 %. En effet, les asiles étaient des prisons à vie.

L’asile Evrard a ouvert ses portes le 19 janvier 1868. Ils ont eu 716 patients la première année. Les admissions de patients sont devenues une préoccupation du Baron Haussman dans les années 1860, qui a rationalisé l’administration en faisant de l’internement un problème pour la police. Haussman a proposé une nouvelle procédure de traitement administratif: Le patient est d’abord examiné par la police avant d’être conduit à l’asile pour y être examiné par le phychiatrique. En fonction de la richesse de la famille, le médecin recommande un asile. Les hommes les plus malades sont envoyés au Bicentre, tandis que les femmes sont envoyées à la Salpêtrière, située à Paris. Des villes psychiatrique ont été proposés comme une mode different de la soins aux malades mentaux.

Les asiles situés à la périphérie de Paris, l’Evrard et l’asile Vaucluse ont été construits dans l’idée d’être des communautés de bien-être. Disposant de beaucoup d’espace, ces hôpitaux ont adopté des plans en pavillon, maximisant la distance d’un patient à l’autre. La théorie des miasmes, selon laquelle les maladies se propagent par le biais d’odeurs et de vapeurs nauséabondes, n’a été réfutée que par Louis Pasteur dans les années 1860. Sa théorie des germes a été largement acceptée dans les années 1880. Malgré cela, les Français semblent préoccupés par la communicabilité de la folie, en particulier chez les femmes. L’augmentation de la distance entre les individus réduit leur capacité à participer à l’hystérie collective. Les notions de confinement des maladies corporelles et mentales concrétisent des pratiques eugénistes telles que l’isolement.

Les villes psychiatriques isolées comme Ville Evrard ont imaginé un espace où les individus étaient libres de se déplacer dans la ville en toute sécurité. Les chambres proposées sans cellule sont censées imiter un environnement familial. S’inspirant de Gheel, la ville libre des aliénés, le directeur d’Evrard, Marandon de Montyel, imagine une politique de portes ouvertes, où les patients sont libres d’aller et venir.

Gheel, dans le nord de la Belgique flamande, est le lieu du martyre de Dymphne, la patronne des fous. On dit qu’elle soigne les fous et leur fait reprendre leurs esprits. Après le XVe siècle, la ville de Gheel est devenue célèbre pour son approche unique des soins de santé mentale, inspirée par la légende de Sainte Dymphna. Les pèlerins en quête de guérison pour des maladies mentales se rendaient à Gheel, où les familles locales commençaient à les accueillir chez elles, les intégrant à la vie quotidienne – une pratique qui a évolué vers un modèle de soins psychiatriques désinstitutionnalisés. Cette tradition de compassion a traversé les siècles et se poursuit aujourd’hui, les établissements psychiatriques modernes soutenant le système de soins communautaires.

Bien que s’inspirant de Gheel, les hôpitaux comme Evrard sont des institutions fondamentalement différentes. Le Vaucluse et Evrard ont été construits comme des colonies agricoles, dans le but d’accroître les libertés des patients et le financement de l’asile. Selon Montyel, le travail et la responsabilité étaient nécessaires pour un traitement réussi, préparant les patients à la lutte pour la vie après leur libération (Jessie Hewitt, p. 390). Les travaux agricoles sont prescrits à tous les patients aptes, malgré l’idée bourgeoise selon laquelle les femmes doivent effectuer des travaux domestiques. Dans les hôpitaux ruraux, les rôles des hommes et des femmes étaient assouplis, à condition qu’ils respectent la toute-puissance du médecin. L’idée de Montyel consolide le contrôle du médecin, consacrant les hiérarchies sociales à l’hôpital. La politique de la porte ouverte est tout sauf une liberté.

La nature des hôpitaux périphériques est d’isoler les étrangers dans la campagne, de sorte qu’ils n’ont aucune relation avec le monde extérieur. L’essor de l’enfermement décrit par Foucault est une réaction aux bouleversements politiques de l’histoire française. Alors qu’auparavant ces individus étaient sous la responsabilité de la communauté, l’évolution des paradigmes entourant les pauvres et les malades a considéré la folie comme dangereuse et transmissible.

L’internent de Camille Claudel

La célèbre sculptrice française Camille Claudel est née à Fère-en-Tardenois en 1864. Dès son plus jeune âge, elle entretient des relations difficiles avec sa famille. Après avoir déménagé à Paris en 1882, Claudel fait la connaissance du sculpteur Auguste Rodin, dont elle devient l’assistante, la muse et le modèle en 1884. Cette histoire d’amour tumultueuse dure dix ans, avant que Claudel ne commence à chercher son indépendance artistique. Elle s’isole dans son appartement, s’efforçant de se démarquer de l’influence de Rodin. Après une série d’échecs, Claudel détruit son art et s’isole davantage. Son père meurt en 1913 et sa mère et son frère l’internent de force à l’asile de Ville Evrard jusqu’à l’éclatement de la guerre, où elle est transférée à l’asile de Montdevergues jusqu’à sa mort en 1943. Elle est enterrée dans une tombe commune. Ce n’est qu’après sa mort qu’elle obtient une reconnaissance artistique.

Le journal Paris du 20 décembre 1913 raconte comment Claudel a été enlevée de force de son domicile en raison de la tutelle de sa mère et de son frère. Malgré la colère de la presse, aucun effort n’a été fait pour la libérer.

Le Grand National du 2 juin 1914 demande que Claudel soit libéré de la tutelle de sa famille.

Conclusion

Les médias français du XIXe siècle ont joué un rôle essentiel en présentant les femmes comme hystériques et indisciplinées, renforçant ainsi les mécanismes de contrôle sociétal qui les privaient d’autonomie, comme en témoigne la diminution de leurs droits en vertu du Code Napoléon. Le cas de Camille Claudel, une femme talentueuse mais socialement non conforme, soumise à l’enfermement à vie, souligne comment les asiles sont devenus des outils permettant d’exercer un contrôle patriarcal sur les femmes jugées déviantes ou ingérables. La couverture médiatique, avec sa focalisation sensationnaliste sur les faits divers et le discours pseudo-médical, a étendu ce contrôle à la sphère publique, invitant la société à participer à la surveillance et à la marginalisation des femmes. La disponibilité de preuves photographiques de la criminalité ou de la folie a permis aux individus de se surveiller les uns les autres comme mode de contrôle systématique. En présentant les femmes comme dangereuses, émotionnellement instables et sujettes à l’hystérie, la presse a contribué à normaliser leur exclusion et leur incarcération, transformant des luttes personnelles en spectacles publics. Cette interaction entre la médicalisation, le sensationnalisme des médias et l’oppression juridique a consolidé un récit culturel qui a justifié et perpétué la privation systémique des droits des femmes.

Mes Sources:

Albou, Philippe. “Esquirol et La Démence .” HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES – TOME XLVI – N° 1 – 2012, 2012.

Foucault, Michel. Histoire de La Folie à l’âge Classique. 1977.

Hewitt, Jessie. Institutionalizing Gender. Cornell University Press, 2020.

“Iconographie Photographique de La Salpetriere (Service de M. Charcot) (The J. Paul Getty Museum Collection).” Getty: Resources for Visual Art and Cultural Heritage, https://www.getty.edu/art/collection/object/104GBN. Accessed 15 Dec. 2024.

“Les Hystériques : État Physique et Mental, Actes Insolites, Délictueux et Criminels / Par Le Dr Legrand Du Saulle,… | BnF Catalogue Général – Bibliothèque Nationale de France.” BnF Catalogue Général, https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30778781q. Accessed 15 Dec. 2024.

Prestwich, Patricia E. “Drinkers, Drunkards, and Degenerates: The Alcoholic Population of a Parisian Asylum, 1867-1914 Histoire Sociale / Social History.” Histoire Sociale / Social History, https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/article/view/16576. Accessed 15 Dec. 2024.

Seine-Saint-Denis, Département. “Établissement Public de Santé de Ville-Evrard – Patrimoine – Atlas de l’architecture et Du Patrimoine.” Atlas de l’architecture et Du Patrimoine, https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/etablissement-public-de-sante-de-Ville-Evrard. Accessed 15 Dec. 2024.

“Shibboleth Authentication Request.” Shibboleth Authentication Request, https://www-retronews-fr.libproxy.smith.edu/sante/long-format/2021/05/17/gheel-la-ville-libre-des-fous. Accessed 15 Dec. 2024.

Staum, Martin. “Physiognomy and Phrenology at the Paris Athénée.” Journal of the History of Ideas, vol. 56, no. 3, University of Pennsylvania Press, pp. 443–62, doi:10.2307/2710035. Accessed 15 Dec. 2024.

“The Geography of Institutional Psychiatric Care in France 1800–2000: Historical Analysis of the Spatial Diffusion of Specialised Facilities for Institutional Care of Mental Illness – PMC.” PMC Home, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7116974/. Accessed 15 Dec. 2024.